우리나가 거의 전역에 분포하나 특히 동해와 남해안으로 유입되는 하천에 많다. 많은 강과 하천이 오염과 하구둑의 건설로 황어 소상이 어려워지고 있다. 하지만 아직까지 황어의 소상이 이루어지는 하천으로는 섬진강, 낙동강, 하동 진교천, 마산 진동천, 울산 회야강·태화강, 포항 곡강천, 영덕 오십천·축산천·송천천, 울진 왕피천, 삼척 가곡천·마읍천, 양양 남대천, 속초 쌍천, 고성 북천·명파천·송현천 등 20여 개 안팎에 이르고 있다.

잉어과에 속하는 황어는 유일하게 하천에서 태어나 바다로 내려가는 강해형이다. 산란기는 강물의 수온이 16 ~ 17℃까지 오르는 3 ~ 4월이며, 이미 2 ~ 3월이면 민물과 바닷물이 만나는 강하구 기수역에 몰리게 된다. 알을 낳는 곳은 물 흐름이 완만하고 20 ~ 50cm 정도로 수심이 얕은 하류 ~ 중류의 모래나 자갈이 평탄하게 깔린 곳이다. 부화한 대부분의 치어는 바다로 내려가고 일부는 하천에 남아 성장하기도 한다. 바다에서는 내만이나 하구 부근의 조류 영향을 받는 수역에 주로 서식한다. 식욕이 왕성해 바위에 부착된 조류, 수서곤충, 수면에 떨어진 육상곤충, 작은 물고기 등을 잡아먹는 잡식성이다. 체장은 30 ~ 48cm이다.

낚시는 주로 동해안에서 활기를 띤다. 백사장 던질낚시나 방파제·갯바위에서의 대낚시, 찌낚시 등 다양한 장르로 구사되고 있는데, 시즌은 거의 사철 이뤄진다. 특히 10월부터 산란기 이전인 2 ~ 3월까지가 피크를 보이며 이때 낚인 황어는 살에 기름기가 많고 육질이 쫄깃해져 맛도 뛰어난 편이다. 섬진강에서는 곡우철 잉어 릴낚시와 같은 채비로 짜개를 미끼로 황어를 낚기도 한다.

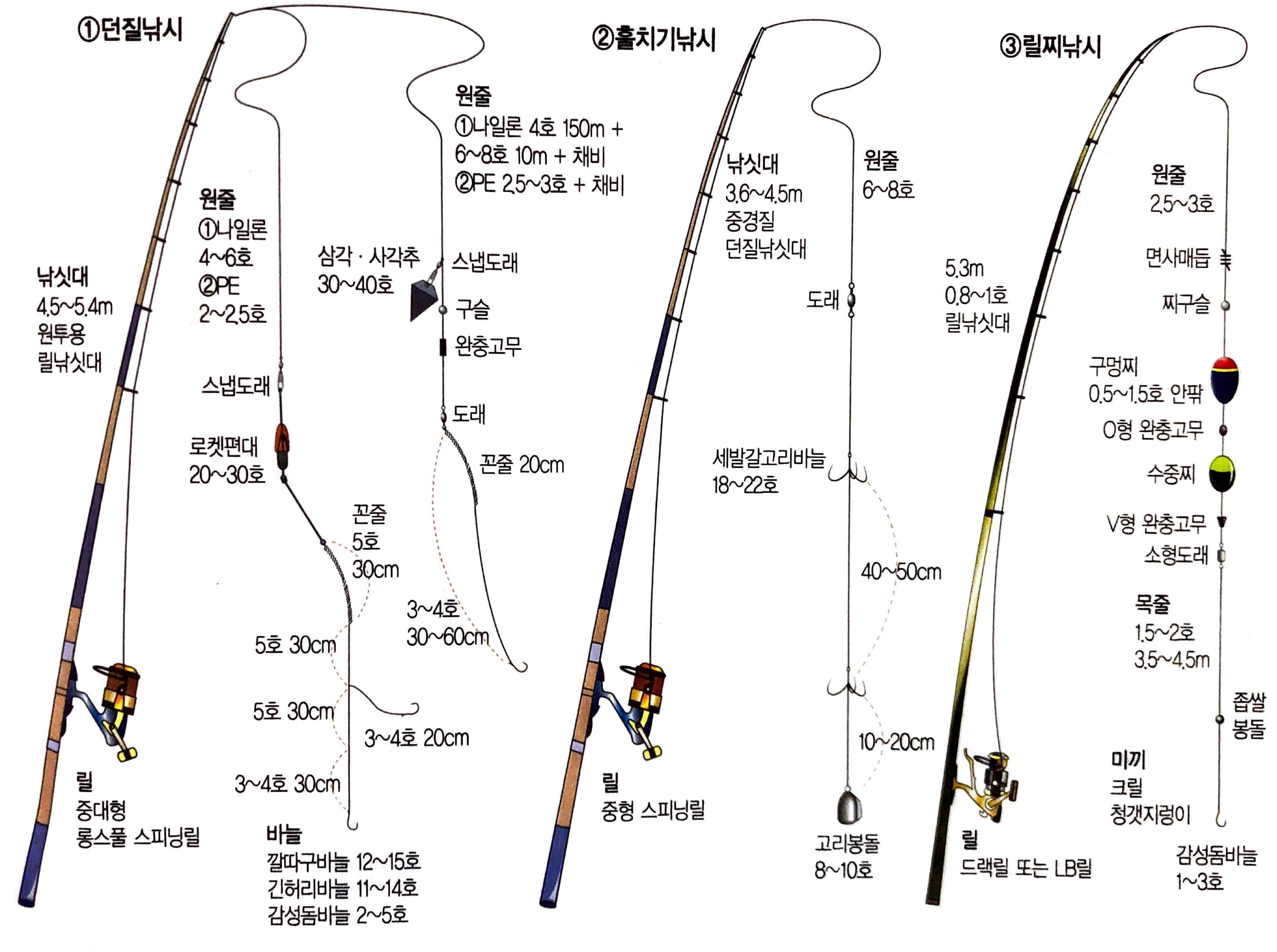

원투낚시의 낚싯대는 3.6 ~ 5.4m길이에 낚싯줄은 보통 원줄 4호, 힘줄 6 ~ 8호 10m를 쓴다. 그러나 파도가 심할 땐 원줄 3 ~ 4호에 힘줄을 15m 길이로 쓰고 봉돌은 사각추나 삼각추를 쓴다. 이는 원줄이 가늘어야 바람과 파도의 저항을 덜 받고, 채비를 멀리까지 던져 보낼 수 있기 때문이다. 삼각추와 사각추는 뿔이 모래에 박히면서 닻 역할을 하므로 채비가 덜 밀리는 이점이 있다. 방파제나 내만에서 다소 먼 포인트를 공략할 경우엔 찌낚시 채비를 쓰기도 한다. 하지만, 근거리 포인트에선 바다용 민낚싯대만으로도 충분하다. 파도가 잔잔한 내항에선 4.5 ~ 6.3m 길이의 낚싯대에 예민한 막대찌를 쓰고, 파도가 있는 외항에선 7 ~ 9m 길이의 바다용 민낚싯대에서 등근찌를 쓴다.

미끼는 오징어 내장을 주로 쓰고, 민장대와 찌낚시 채비엔 크릴은 쓴다. 낚시를 할 경우 어판장·어물가공공장·건어물 건조장·선박 집결지·기타 가공식품 찌꺼기가 버려지는 곳이나 기수면 가까운 곳을 찾아 공략하면 입질 받기가 수월하다. 한편 훌치기로 황어를 낚아내기도 한다. 장비와 채비는 숭어 훌치기낚시용과 동일하나 바늘은 다소 작은 것을 쓴다.

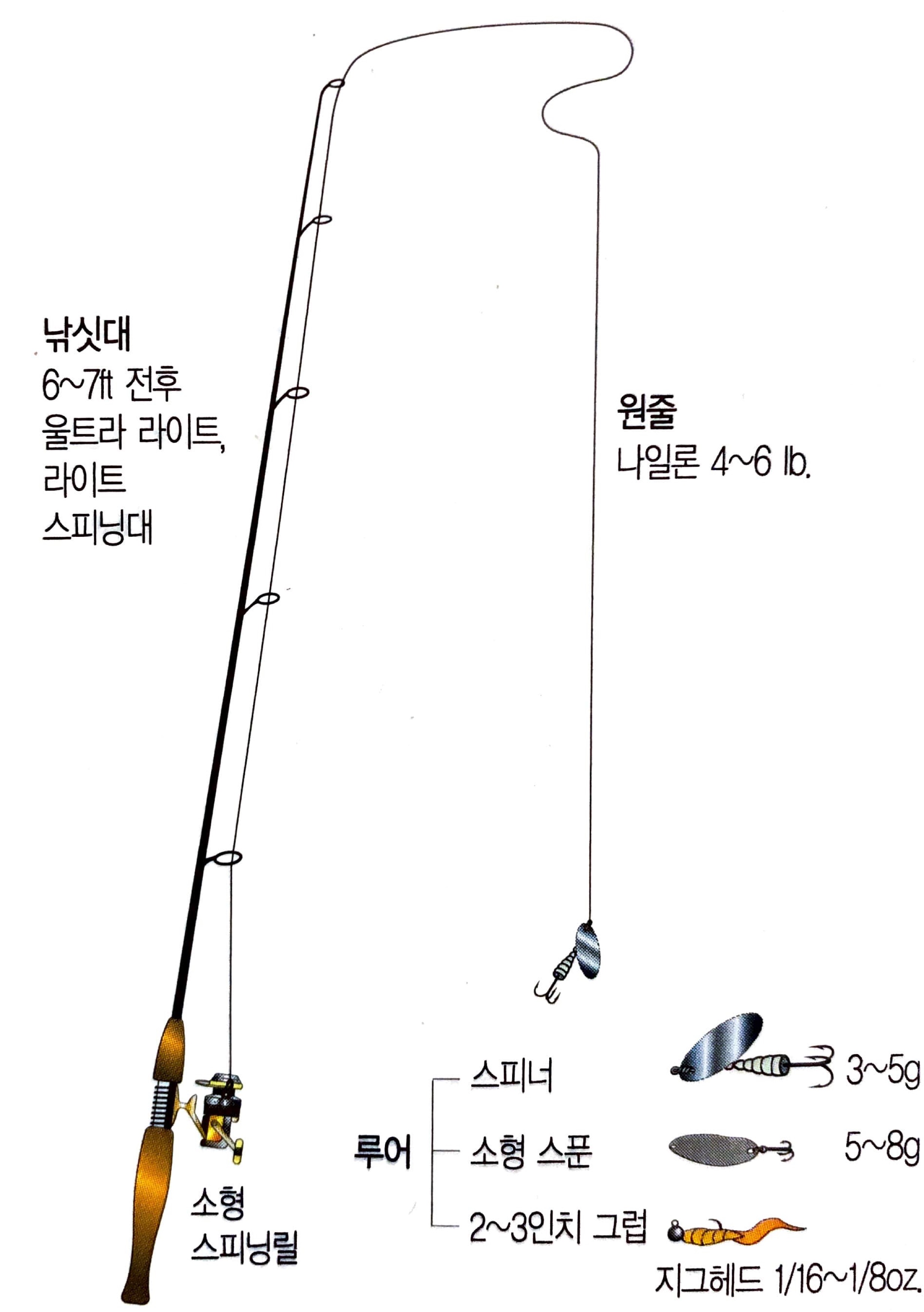

황어는 강한 탐식성이 있어 루어에도 반응을 보인다. 쏘가리용 장비를 그대로 사용해도 무리가 없다. 그러나 방파제에선 수면과의 높이를 감안, 낚싯대를 조금 더 길게 사용하는 편이 유리하다. 황어는 완전한 어식 어종이 아니므로 루어는 큰 사이즈보다 되록 작은 것이 유리하다.

봄에서 가을까지 황어는 횟감으로 큰 인기를 누리지 못하지만, 겨울철엔 사정이 달라진다. 산란을 위해 몸에 기름기가 오르는 겨울이면 육질이 쫀득해져 광어나 우럭 못지않은 고급 횟감이 된다. 등을 갈라 내장을 빼낸 뒤 반 건조시켜 찜이나 소금구이, 간장조림으로도 먹는다. 황어를 손질할 때 소금 간을 해서 말리면 맛이 한층 좋아진다.

'우리나라 서식 어종' 카테고리의 다른 글

| 민물의 제왕 가물치 (0) | 2021.01.21 |

|---|---|

| 바다의 여왕 참돔 (0) | 2021.01.20 |

| 매운탕이 끝내주는 빠가사리(동자개) (0) | 2021.01.18 |

| 끄리가 별미라고?? (0) | 2021.01.15 |

| 한국 고유종 꺽지 낚시와 채비법 (0) | 2021.01.14 |

댓글