학꽁치는 방파제나 연안 갯바위에서 남녀노소 쉽게 잡을 수 있고 맛이 좋아 수많은 사람들이 하는 낚시 대상어다.

아래턱이 학 주둥이 모양으로 길게 튀어나와 있어 학꽁치라는 이름이 붙여졌다. 자산어보에는 "강태공이 학꽁치 부리를 낚싯바늘로 썼다."는 구절이 있는데 실제 본초강목에는 '일명 '강공어'라는 표현이 보이고, 한자명은 침어다. 따뜻하고 조용한 내만이나 연안을 뱀처럼 몸을 좌우로 흔들며 돌아다닌다. 특히 어린 시기에는 강 하구나 내만 표층에 떼 지어 나타난다. 주로 표증에 사는데 시력이 좋고 예민하여 인기척이 있는 연안에 쉽게 접근하지 않는다. 작은 진동이나 소음, 심지어 대를 휘두르는 소리에도 놀라 흩어지며 크게 놀라면 날치처럼 물 위로 튀어 오르면서 도망을 간다. 태어난 지 2년이면 20 ~ 30cm 정도로 자라며 최대 40cm까지 성장한다. 암컷은 만 2년째, 수컷은 만 1년째부터 산란이 가능하며 산란기는 지역에 따라 조금씩 다른데 대략 수온이 18 ~ 20℃인 4 ~ 7월 파도가 없는 내만의 해조에 산란한다. 봄과 여름에는 북상하고 가을에서 겨울에는 남하하는 계절 회유를 한다.

동· 서 · 남해에 두루 분포한다. 한강 등 바다와 연결되는 강 하구나, 화진포호 · 영랑호 등 바닷가 호수에서 일부 서식하기도 한다. 서해와 남해에서는 6 ~ 7월과 9 ~ 11월에 연안에서 굵은 씨알이 마리수로 낚이며, 제주도에서는 3 ~ 4월 봄에 잘 잡힌다. 포항 이남의 동해 남부에서는 10월 말경부터 이듬해 1월, 늦게는 2월경까지 잘 낚인다. 하지만 동해의 경우 근래 들어 출몰하는 시기가 과거처럼 규칙적이지 않고 느닷없이 출몰했다가 갑자기 사라지는 경향이 강해지고 있다.

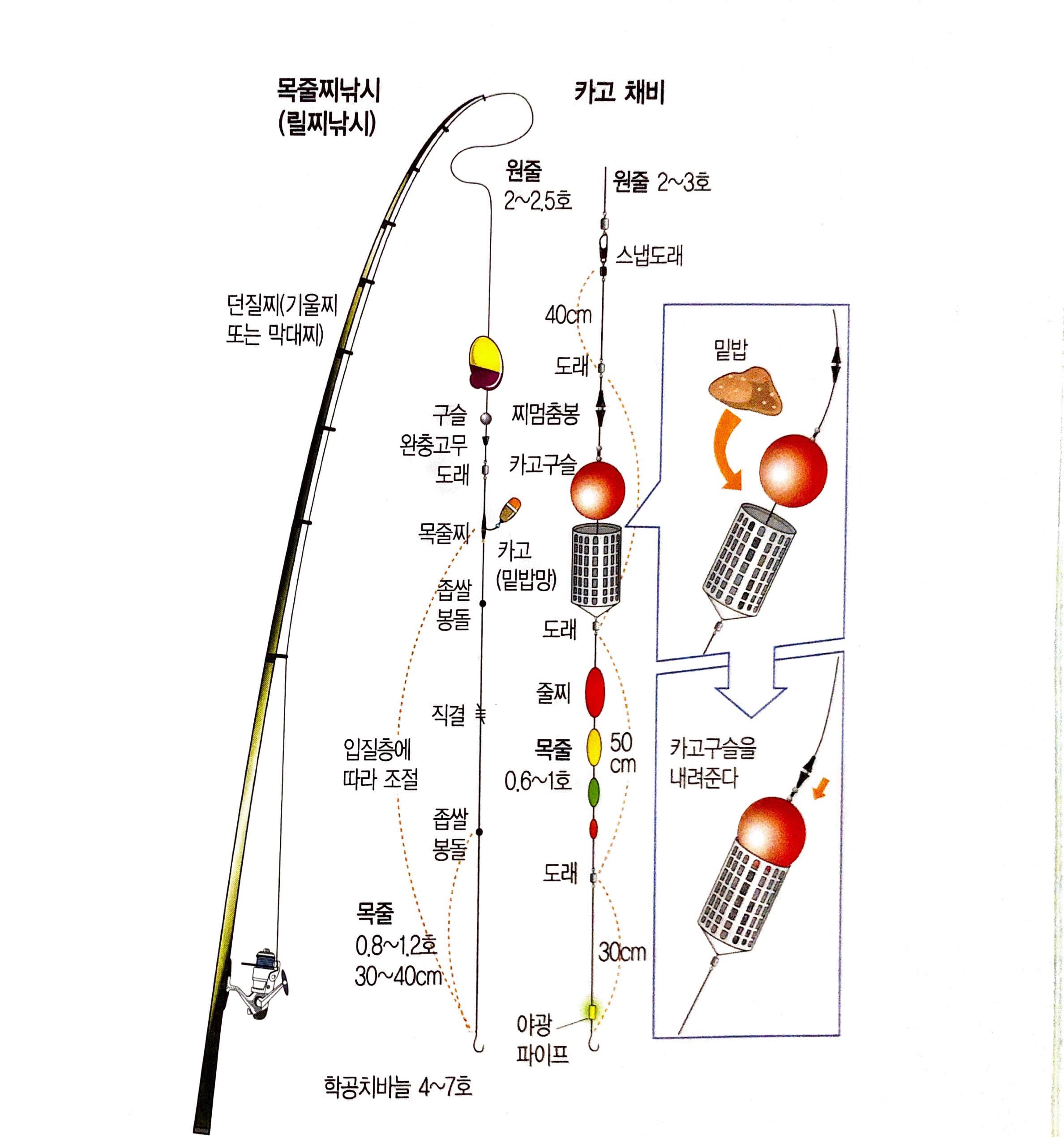

학꽁치는 릴 낚싯대나 민낚싯대를 이용한 찌낚시로 낚는다.

릴 찌낚시는 포인트가 멀리 형성되거나, 가까운 곳에 비해 먼 곳에서 굵은 씨알을 노릴 때 유리하며, 민낚싯대는 고기가 발 앞까지 가까이 붙었을 때 속전속결로 노릴 때 유리하다. 릴 낚싯대는 감성돔용 5.3m 길이의 1호대에 원투력을 위한 던질찌를 달고, 밑에 어신찌를 달아 준다. 민낚싯대는 소형 막대찌를 활용하되, 파도나 바람이 강할 때는 무게가 있는 던질 찌를 덧달아 준다. 채비는 학꽁치의 유영층에 맞춰야 하며, 대부분 상층을 노리는 띄울 낚시를 구사해야 한다. 미끼는 크릴을 쓰며 곤쟁이와 파래새우, 청갯지렁이 등을 쓴다. 크릴을 쓸 경우 학꽁치의 작은 입을 감안하여 크릴의 머리와 꼬리를 떼고 남은 몸통의 살을 두 토막 내어 바늘을 감싸듯 꿰어야 헛챔질을 줄일 수 있다.

학꽁치는 경계심이 많지만 밑밥에 쉽게 유혹이 되기 때문에 낚시터에 도착하면 밑밥을 소량씩 꾸준하게 조류 상단에 뿌려주면 20 ~ 30분 이내 떼를 지어 몰려든다. 밑밥은 냉동 크릴을 반쯤 해동시켜 잘게 잘라 물을 타 쓰거나, 빵가루처럼 비중이 가벼운 집어제(파우더)를 섞어 쓴다. 동해의 경우 곤쟁이만을 쓰거나 공쟁이를 크릴에 섞어 쓰기도 한다. 꾼들 중에는 크릴을 믹서에 갈아 물을 섞어 쓰는 액상 밑밥을 활용하기도 한다.

학꽁치는 맛이 담백하고 육질 또한 적당히 씹는 맛이 있어서 회나 물회, 회덮밥으로 즐겨 먹는다. 초밥 소재로도 많이 쓰이며 소금구이나 말려서 술안주로도 좋다. 회를 뜰 때는 먼저 비늘을 제거한 뒤, 내장을 빼내고 뱃속의 검은 막을 잘 제거해야 비리고 쓴맛을 줄일 수 있다. 살점을 제거하고 남은 등뼈는 튀김옷을 살짝 입혀 프라이팬에 튀기면 훌륭한 별미가 된다. 보관방법은 비닐과 내장을 제거한 뒤 30% 정도 말려준 후에 냉동보관을 하면 된다.

'우리나라 서식 어종' 카테고리의 다른 글

| 조림과 구이가 맛있는 갈치와 풀치 (0) | 2021.02.14 |

|---|---|

| 대구탕이 일품인 지깅낚시 대구 (0) | 2021.02.13 |

| 원투낚시 입문 장비(가성비 원투낚시대) (0) | 2021.02.09 |

| 동아시아 특산종인 재방어 (0) | 2021.02.08 |

| 제주도의 자리돔 낚시와 요리법 (0) | 2021.02.06 |

댓글